10月19日,欧洲语言文化学院在大江厅举办《理解当代中国》多语种教材“三进”系列活动口译专场教学工作坊。本次教学工作坊邀请德语系胡峰与葡萄牙语系卢亚伟老师,结合《德语演讲教程》《葡萄牙语演讲教程》,就教材的灵活选用、整体构成与教学建议进行讲解,并就口译课程的具体实施进行教学示范。副院长刘全、德语系赵薇薇教授担任点评嘉宾。学院全体班子成员、系主任、学科带头人、各专业骨干教师等50余人参会。工作坊由刘全主持。

在示范环节,胡峰结合“大思政”背景,就浸润思政、全程融入,润物无声、育人有情的思路,针对教材第二单元《改革开放》的具体教学内容展开示范。她表示,《德汉口译实践》的教学设计,要适当融入“理解当代中国”《德语演讲教程》的内容,达成思政育人和口译教学的双目标。教师要以教材内容为思政教学目标承载点,有机融入口译课程的教学内容,同时结合课程教学材料时效性强、教学内容丰富等特点,灵活采用产出导向法、角色法、案例法等教学方法组织口译课堂活动,有效促进学生知识学习、能力发展和价值塑造的同频共振。她强调,口译作为跨文化沟通的一项社会活动,教师在传授口译技巧的同时,要注重引领学生体会我国传统文化的丰富内涵,帮助学生提升语言能力和文化素养,从而培养学生传播中国文化、推动文明互鉴的使命感和责任感。

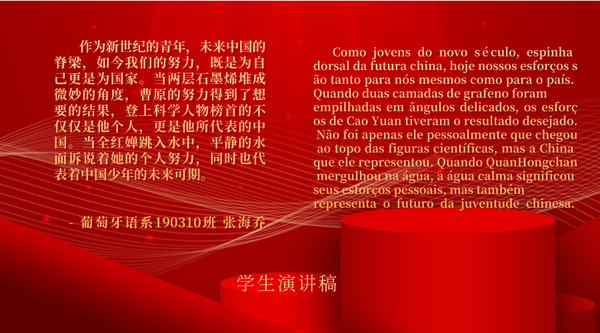

卢亚伟分别从迎难而上 “进教材”、灵活多样 “进课堂”、寓情于教 “进头脑”等三个方面解读了演讲教材与口译课程的有机融合。迎“难”而上,既有融合演讲教材本身与口译课程需求的 “难”,也有教材学习目标和学生兴趣追求差异的 “难”,以及教材设计主题与已有主题需要平衡的“难”,为了解决这些问题,教师需要钻研教材,合理利用教材自带的单元板块,充分了解学生的学习需求,以此为基础设计教学环节,让教材可以灵活多样“进课堂”。她以教材第一单元《中国梦》为例,通过学习目标、课前准备、热身练习、核心概念、公共演讲、拓展训练等环节,完整还原了两个学时的教学过程,并展示了学生的小组口译视频作业与个人演讲作业,学生朴实而真挚的话语,饱含深切的爱国之情,反映了新时代青年人的风貌,真正做到了寓情于教 “进头脑”。

在点评环节,赵薇薇教授高度评价了胡峰老师对口译思政育人教学目标的解读与教学内容的编排设计。她表示,示范教学思路清晰,重点突出,全面展示了价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的课程思政理念。口译教学目标则紧密围绕《改革开放》这一主题单元,灵活选用多篇口译素材,以讲授口译方法与技巧为线索,遵循口译教学循序渐进的过程性特点,按热身练习、口译实战、自我评价等环节,分版块逐步完成学习任务。刘全则以教学效果与反思为角度,充分肯定了卢亚伟老师的教学思路与课堂设计。她表示,学生的产出是检验口译教学效果的“金标准”,无论是流畅而专业的听译,还是力透纸背的文字,都体现了学生积极用葡语输出“中国梦”这一当代中国的价值观念、文化理念、主张立场的行动力。同时,她还以“三变一实”为口号,即转变思想、转变教学内容、转变教学方式、充分落实,号召广大教师进一步理解《理解当代中国》多语种系列教材建设和推广使用的必要性和重要意义,确保教育教学效果。

点评环节结束后,参会教师代表就口译课堂教学活动的合理安排、教材内容的选取与融入等与示范教师和点评嘉宾进行了深入交流。

本次教学工作坊,是欧洲语言文化学院《理解当代中国》多语种教材“三进”系列活动的口译课程专场。后续,学院将依照既定方案有序推进包括读写、视听说等课程教学工作坊在内的系列活动的开展,同时带动非通用语专业教师参与其中,深耕细挖、做实做细,为学校的“三进”工作贡献更多的欧语方案和欧语力量。

(内容审核/暴士蕊 窦文彤 安娜)